大浜てらまち

碧南市の大浜地区は江戸時代に海運の拠点として栄えた港町であり、多くの人や物資が行き交う場所でした。こうした港町には文化や宗教が集まりやすく、多くの寺社が建てられました。大浜地区では、寺院が保護され、再建や維持が行われてきたため現在に至るまで多くの寺が残されています。

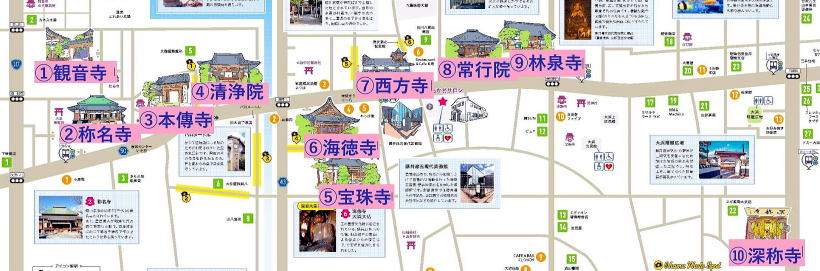

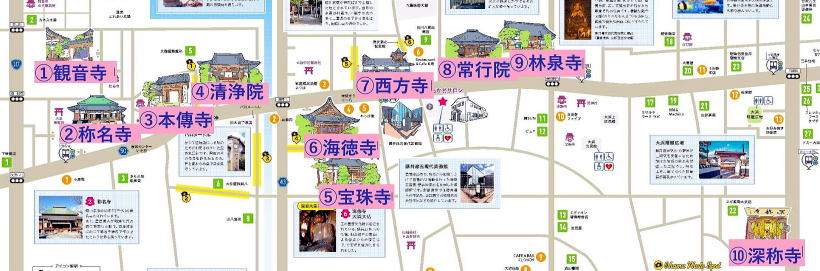

| 大浜てらまち地区は、南北1.2kmほどの狭い地区に、宗派を異にする10軒のお寺があります。この10の寺をめぐるコースを大浜てらまち散歩コースとしています。十ヶ寺巡りスタンプラリーは台紙200円で大浜まちかどサロンで購入できます。スタンプを全て集めると記念品がもらえます。今回はこのスタンプラリーに挑戦しました。 |

| 大浜てらまち巡りスタンプ台紙 | 記念品の手ぬぐい |

| 10軒の寺を巡り、それぞれの寺のスタンプを押し、記念品に手ぬぐいをいただきました。 |

①<観音寺>

| 信貴山真言宗1956年創建の寺です。 宗祖弘法大師をはじめ本尊聖観世音菩薩、如意融通尊をお祀りしています。 |

②<称名寺>

| 時宗1339年創建の三河松平家(徳川家)と関わりが深い檀林寺院です。聖観音菩薩は松平信忠公の息女の御持仏です 。徳川家康公の幼名 「竹千代」は十五世一天和尚が命名しました。 |

| |

|

③<本傳寺>

| 真宗大谷派1488年に創建され、1712年に現在の地に移転しました。樹齢300年以上といわれる大きな「大銀杏」の木があります。 |

④<清浄院>

| 浄土宗1334年創建で、本尊阿弥陀如来像には、木彫の胎内仏がおさめられています金毘羅さんが奉られており 、港 町(海の安全 、豊漁)を見守っています。 |

⑤<宝珠寺>

| 曹洞宗1543年長田重元が羽城の一角に開いた寺です。戦国大名「永井直勝」の生誕の地です。江戸初期に活躍した医聖「永田徳本」は重元の兄弟です。 |

| |

| 1462年創建浄土宗西山深草派の寺です。「大浜大仏」の本尊阿弥陀如来坐像は、明治初年の廃仏による伊勢からの渡海仏で、その大きさに驚きました。山門には市内唯一の金剛力士像が安置されています。 |

| |

|

| |

|

| |

| 真宗大谷派1203年頃創建され、1496年に現在の大浜の地に移り西方寺と改称されました。碧南市内には58の寺があるといわれていますが、いちばん大きな寺が西方寺です。碧南市のシンボル的な建物となっている太鼓堂は新民序(大浜小学校の前身)校舎として使われ、碧南の学校教育発祥の地になりました。 |

| |

| 太鼓堂 |

| 岡崎の大樹寺八代目住職が隠居寺として1526年に創建した浄土宗の寺です。寺宝の日限地蔵は武田信玄が陣中で守り本尊としていたもので秘仏です。 |

| |

| 1457年創建曹洞宗の寺です。徳川幕府の朱印寺であり、菊間藩の武士からも帰依を受けた禅寺です。坐禅堂で毎週土・日曜の早朝6時から約30分間坐禅ができます。 |

| |

| 浄土宗鎮西派1914年創建で、本尊は、加藤菊女や、加藤四郎左衛門が崇拝していたと伝えられる阿弥陀如来です。 |

| |

|

| 大浜てらまち地区は寺社、古い建物の他にも趣のあるこみちが多く存在しています。タイムスリップしたような黒塀や細い道があり、撮影ポイントが散歩地図に紹介されていました。 |

| 本傳寺と清浄院の間のこみち |

| |

|

| 旧大浜警察署 | バロメートル |

| バロメートルはかつて往時漁に出る船のために利用されていた屋外気圧計です。 |

| 西方寺と九重味醂大蔵の間のこみち |

| |

|

| 元気をつけるために、うな重を食べました。 | |